はじめに

少し前に書いた「河野談話検証で手詰まりとなった日韓両国」と、その補足説明をした「みなさん!現実主義って用語、誤解してませんか?」という記事を思いの外、たくさんの人に読んでもらえて感謝している。

いくつかそれに対する反論の投稿もあったのだが、それを読んでもやはり現実主義という考え方を理解してもらえていないなと感じる。

「攻撃的現実主義はネオコンと同じだ」とか、「現実主義にたつと紛争介入しか選択肢がない」とか、そういった誤解は勘弁してほしいよ。まったく。

そこで今日は、「慰安婦問題」のような一つの問題をクローズアップするのではなく、攻撃的現実主義とはどういう考え方なのか説明し、攻撃的現実主義に立つと国際関係がどのように見えるかというのを説明してみようと思う。つたない説明ではあるのだけど、国際関係論でいう現実主義というものの理解の一助となればうれしく思う。

ミアシャイマー教授の大国政治の理論:攻撃的現実主義

攻撃的現実主義の代表的な論者は、シカゴ大学政治学部のジョン・ミアシャイマー教授だ。ミアシャイマー教授が提唱する「大国政治の理論」は、攻撃的現実主義という考え方の根幹をなす理論といえる。

ところで、ミアシャイマー教授は、今年『台湾に「さようなら」を言おう』という論文を、ナショナル・インタレスト誌に発表した。

その論文に、「大国政治の理論」のエッセンスと、中国がとると予想される行動の分析が行われている部分がある。

私が説明するより、ずっと説得力があると思うので、その論文から説明を抜粋してみる。なお、論文は英語だが、「地政学を英国で学んだ」というサイトで奥山真司氏が日本語に訳してくださっていたので、それを利用させていただいた。*1

大国政治の理論と中国の将来の行動の分析

ミアシャイマー教授は、中国はアジアの地域覇権国を目指すようになり、自国と周辺国(とくにインド、日本、そしてロシア)とのパワーの差を最大化しようとすると予測している。

時間を経て強力になるにつれ、中国はアジアでどのような態度を見せるようになるのだろうか?(中略)

台頭する中国が周辺国やアメリカに対してどのような態度をとるのかを予測するための唯一の方法は、大国政治の理論を使うことだ。

われわれが理論に頼らなければならない主な理由は、われわれにはまだ起こっていない「未来」についての事実を持っていないからだ。(中略)

私の提唱する国際関係の現実主義の理論によれば、国際システムの構造によって、安全保障に懸念を持つ国々は互いにパワーをめぐって競争に駆り立てられる、ということになる。

そしてその中の主要国の究極のゴールは、世界権力の分配を最大化することにあり、最終的には国際システム全体を支配することにあるというものだ。

これが現実の世界に現れてくると、最も強力な国家が自分のいる地域で覇権を確立しようとする動きになり、ライバルとなる他の大国がその地域で圧倒的にならないように動く、ということになる。

さらに具体的にいえば、国際システムには大きくわけて3つの特徴があることになる。1つは、このアナーキー(無政府状態)のシステムの中で活動している主役は国家であり、これは単純に「国家よりも上の権威を持つアクターが存在しない」ということを意味する。

2つ目は、「すべての大国が軍事的にある程度の攻撃力を持っている」ということであり、互いに傷つけあう能力を持っているという事実だ。

3つ目は、「どの国家も他国の意図を完全に知ることはできない」ということであり、これはとくに未来の意図の場合は不可能になるということだ。

他国が悪意を持つ可能性があり、しかもそれなりの攻撃力を持つ世界では、国家は互いを恐れる傾向を持つことになる。そしてこの恐怖は、アナーキーな国際システムの中に何かトラブルがあっても大丈夫なように国家を一晩中見張ってくれる、夜の警備員のような存在がいないという事実によっても増幅する。

したがって国家というものは「国際システムの中で生き残るための最良の方法は、潜在的なライバルたちと比べてより強力になることにある」と認識しているものだ。ある国家の力が強ければ強いほど、他国は攻撃をしかけようとは思わなくなるからだ。(中略)

ところが大国というのは、単に大国の中で最強になろうとするだけではない。

彼らの究極の狙いは「唯一の覇権国」になることであり、これは国際システムにおける唯一の大国になるということを意味する。(中略)

いかなる国にとっても、世界覇権国になることはほぼ不可能である。なぜなら、世界中でパワーを維持しつつ、遠くに位置している大国の領土にたいして戦力投射することはあまりにも困難だからだ。

そうなると、せいぜいできるのは、自分のいる地域で圧倒的な存在になり、地域覇権国になることくらいなのだ。(中略)

彼らは他の地域をいくつかの大国が林立する状態にしておきたいと思うものであり、これによってこの地域にある国同士は互いに競争し、自分の方に向けられるエネルギーの集中を不可能にしてしまえるのだ。

まとめて言えば、すべての大国にとって理想的な状態は「世界の中で唯一の地域覇権国になること」であり、現在のアメリカはこの高いポジションを享受できていることになる。

この理論に従えば、将来台頭してくる中国は、一体どのような行動を行ってくるのだろうか?

この答えをシンプルに言えば、「中国はアメリカが西半球を支配したような形で、アジアを支配しようとする」ということになる。

中国は地域覇権を目指すようになる。とくに中国は自国と周辺国(とくにインド、日本、そしてロシア)とのパワーの差を最大化しようとするはずだ。とにかく最も強力になって、アジアの他の国々が自分のことを脅せるような手段を持てないようにすることを目指すはずなのだ。

ミアシャイマーの「台湾さようなら」論文:その2 : 地政学を英国で学んだ

中国は地域覇権国を目指す

攻撃的現実主義にたてば、「中国は地域覇権国を目指すようになるというのは共通認識」だと言っていいと思う。

中国は、東シナ海で防空識別圏を設定し日本の自衛隊機に戦闘機を異常接近させてみたり、昨年は中国の軍艦が海上自衛隊の護衛艦に射撃レーダーをロックオンさせてみたり、尖閣諸島では頻繁に領海侵犯を繰り返したりしている。

南シナ海では、2012年にフィリピンとスカボロー環礁で争い事実上施政権を奪取したし、今年になってベトナム近海のパラセル(西沙)諸島近くで石油掘削装置を設置しベトナムとの緊張関係を高めている。

これらの動きは、中国が地域覇権国を目指す動きのほんの端緒にすぎないだろう。中国は周辺国への強要を続け、海洋権益を奪取し、最終的には「中国の夢(Wikipedia)」という思想の実現、すなわち周辺国に中国の覇権を認めさせることを目標にしている。まさに「大国政治の理論」そのものといっていい動きである。

攻撃的現実主義による国際関係のモデル化

誤解を恐れず大胆に言えば、攻撃的現実主義とは、地球規模のまさに巨大な複雑系である「国際関係」を、「大国の行動原則」、「国際システムの3つの特徴」、「大国の4つの主な目標」、「8つの生き残り戦略」によって、大胆にモデル化しそのモデルを思考の中で動かし、将来おこる可能性がある状況を明らかにしたうえで、自国がとるべき方策を導く理論だと思う。

そこで、(既に説明したものも含むが)ここでは、それらを整理してみたい。更に、8つの生き残り戦略については、項を改めて詳細を説明する。*2

大国の行動原則

- 最も強力な国家が自分のいる地域で覇権を確立しようとする動きをとる。そしてライバルとなる他の大国は、最も強力な国家がその地域で圧倒的にならないように動く。

国際システムの3つの特徴

- 国際社会はアナーキーであり、国家より上位の権威を持つアクターは存在しない。

- すべての大国が軍事的にある程度の攻撃力を持っている。

- どの国家も他国の意図を完全に知ることはできない。

大国の4つの主な目標

8つの生き残り戦略の説明

前項であげた、大国の行動原則、国際システムの3つの特徴、大国の4つの主な目標は完結でわかりやすいのだが、8つの生き残り戦略は名称だけで理解するのは難しい。

そこで、それぞれを簡単に説明したいと思う。

1.パワー獲得のための戦略(4つ)

1-1.戦争

文字通り「戦争」することだ。2つの大戦を経験した後、この「戦争」という選択肢は、最も批判を浴びやすい戦略となった。しかし確かに戦争の頻度は減ってはきているものの、戦争はなくなってもいない。他国を征服することは以前に比べ高い代償が必要となっており、その見返りとして受け取る利益は払った代償よりも小さいという状況になる場面はあるだろうが、戦争は常に侵略国の経済を破綻させ実質的な利益を何ももたらさないかというと、必ずしもそうではない。

軍事学者であるヘブライ大学のクレフェルト教授が「戦争の変遷」*3という書籍で指摘している通り、昨今の戦争は「通常戦争」から「低強度戦争」というものに移行しつつあるといえる。その観点で今、中国が南シナ海で行っている行為を見てみると、漁船や軍艦でない政府の艦船を使い海域を封鎖しつつ、掘削装置で海底資源の掘削を開始し、徐々にその海域と島嶼の施政権を奪うという行為は、国家が実施する政治的・組織的で大規模な「低強度戦争」の事例と見ることができる。*4

確かに大国同士が正面から軍隊をぶつけあう従来型の戦争(通常戦争)は少なくなっていくだろうが、より選択しやすい戦争として民間や軍隊以外の組織を使う「低強度戦争」や「サイバー戦争」などは今後の戦争のスタンダードになりうると私は考えている。

1-2.ブラックメール(脅迫)

国家は軍事力の行使をちらつかせ、戦争を行わずにライバルからパワーを奪うこともできる。ブラックメール(脅迫)は、実際の軍事力の行使ではなく、強制的な脅しと威嚇によって、自分たちの望む結果を得ようとする戦略だ。これが本当に効果を出せば、戦争より遥かに好ましい方法となる。脅迫は人を殺すことなく目標を達成できるからである。

しかしブラックメールはバランス・オブ・パワーに劇的な変化をもたらすとはいえない。大国がライバル大国に対し大きな譲歩を強要しようとする時は、たいていの場合は脅しだけでは足りないからである。大国は互いに強力な軍隊を保持しており、戦わずして脅しに屈服することなどはあり得ない。ブラックメールはむしろ、大国の後ろ盾がない小国に対して効果があると考えるべきである。

1-3.ベイト・アンド・ブリード(誘導出血)

この戦略は、「誘導する側」が紛争に直接関与せず軍事力を温存している間に、他のライバル国二カ国に長期間の戦争を戦わせ、国力をとことんまで浪費させるよう仕向ける戦略である。

ところが、この近代においてこの戦略が実際に用いられた例は少ない。それはこの戦略には、ライバル国を騙して戦争を始めさせるのが非常に困難だという根本的な問題点があるからだ。自国は他国と長期戦争に入るというのに、誘導した側が脇で傍観しながらタダでパワーを相対的に向上させているという図式は、誘導される側の国家に察知されやすい。

1-4.ブラッドレティング(瀉血=しゃけつ)

ブラッドレティングは、ベイト・アンド・ブリードをより効果的に改良した戦略である。ブラッドレティングを仕掛ける側は、ベイト・アンド・ブリード戦略の時とは異なり、相手国に誘導(ベイト)は行わない。

ブラッドレティングをしかける側は、ライバル国たちが戦争をはじめた際、それに乗じて彼らが力尽きるまで徹底的に戦うように仕向ける戦略だ。そしてライバル国たちが戦っている間、自国はその戦いの外に逃げていればいい。

2.侵略国を抑止するための戦略(2つ)

2-1.バランシング(直接均衡)

バランシング(直接均衡)によって、大国は自ら直接責任を持って、侵略的なライバルがバランス・オブ・パワーを覆そうとするのを防ぎに行く。この戦略の問題点は、この戦略を実施する大国の目的は侵略者を抑止することだが、失敗した場合には戦争を行うはめになることだ。

バランシングを効果的に行うには、三つの方法がある。(ここが重要!)

一つ目の方法は、対立のメッセージを送る方策。外交のチャンネルを通じて「我々はバランス・オブ・パワーを本気で維持しようとしているのであり、これが理解できないなら戦争も辞さない。」というはっきりとしたシグナルを送る方法である。このメッセージで強調されるのは“対立”であり、“和解”ではない。つまり抑止しようとする側は、線を引きその線を越えてこないように警告するわけだ。

二つ目の方法は、外的バランシング。脅威を受けた側の国がまとまって防御的な同盟を結成し危険な敵を封じ込めるというものだ。このような外交的な操作はよく「外的バランシング」と呼ばれる。この同盟ができると、侵略してこようとする国を抑止するコストを同盟国で分担でき、さらに侵略者に対抗する兵力の量を増加させ、抑止が機能する確率が増えることになる。一方、弱点もある。これらの同盟は、同盟国の調整に手間取ることが多く、スムースな運営がとても難しいということだ。

三つ目の方法は、内的バランシング。脅威を受けた側の国家が侵略的な国家に対して、自らの国力を使って抑止するものだ。防衛費を増やし兵力を増強したり、徴兵制度を実施することがこれに当たる。「内的バランシング」と呼ばれるこの戦略は、まさに「自助」そのものといえる。しかし、脅威が受けた側が侵略者に対して使える国力の量は、明らかに限界がある。

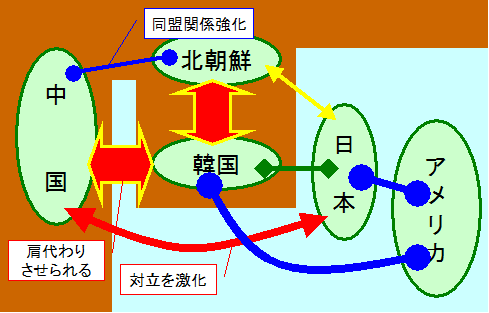

2-2.バック・パッシング(責任転嫁)

バック・パッシングは、大国にとってはバランシングに代わる主な戦略である。バック・パッシングを「する側」、つまり「バック・パッサー」は、自国が脇で傍観している間に他国に侵略的な国家を抑止する重荷を背負わせ、特には他国と直接対決させるよう仕向ける。

バック・パッサーは、四つの方法でバック・パッシングを行う。(ここが重要)

一つ目の方法は、侵略的な国と良好な外交関係を築く方策。侵略的な国の関心が常にバック・パッシングを「される側」、つまり「バック・パッサー」の国の方を向いておくようにするため、侵略的な国と良い外交関係を結ぶ。もしくは最低でも刺激するようなことはしない。

二つ目の方法は、バック・キャッチャーとの関係を疎遠にする方策。バック・パッサーが、普段からバック・キャッチャーの国との関係をあまり親密にしておかないという方法である。こうしておけば、侵略的な国とバック・パッサーの国との間が戦争などの危険な状況になってもそれに巻き込まれることもない。

三つ目の方法は、相対的な難攻さの確保。大国が自らの力をつぎ込んでバック・パッシングを行うやり方だ。バック・パッサーの国は、自国の防衛を固め、対外的には自らを難攻不落の状態に見せかけて、侵略的な国の目を(より弱いと目される)バック・キャッチャーの方を向けさせようとする。

四つ目の方法は、バック・キャッチャーへの支援。バック・パッサーが、バック・キャッチャーの国力が上がるのを許すだけでなく、それをサポートまでしてしまう方法である。これによりバック・キャッチャーが侵略的な国家を封じ込めてくれれば、バック・パッサーにとっては傍観者のままでいられる可能性が強いからだ。

3.避けるべき戦略(2つ)

3-1.バンドワゴニング(追従政策)

バンドワゴニングとは、自国より強力な侵略的な国が現れた場合、逆にその陣営に入り、この恐ろしい仲間と共同戦線を張って利益を得ようとする戦略だ。

これは弱小国向きの戦略といえる。

但し、バンドワゴニングには、それをやればやるほど、自国より強力な侵略的な国は自国より更に強力になり、どんどんその強力な国からの要求が大きくなることを防げないという大きな問題がある。バンドワゴニングの方策をとった国は、侵略的な強国の慈悲を願うしかなくなっていく。

3-2.アピーズメント(宥和政策)

アピーズメントとは、バランス・オブ・パワーが自国に有利になるよう、侵略的な国に対して譲歩を行う戦略のことである。譲歩というのは、具体的には、第三国の領土や、争点となっている領土や資源などの権益、あるいは(名目はなんでもいいが)賠償金などを相手国に引き渡すことに合意するのだが、そもそもの目的は、侵略的な国にその国が満足する十分な利益を与えることによって、その国を平和的な方向に向けさせ、できれば現状維持の戦略を採らせるという、いわば慰撫的な行為により侵略的な国を懐柔することにある。

侵略的な国を封じ込めるための努力を何もしないバンドワゴニングとは違って、アピーズメントをする国は、脅威を抑止しようという努力だけは続ける。

しかし、このアピーズメントは、非現実的で危険な戦略となる。

侵略的な国を優しく柔和的な国に変えることなどは(少なくとも外国が)できるなんてことはない。宥和政策は侵略的な国の征服意欲を減少させるより、むしろ増加させることが多い。

アピーズメントした国は、他国に一方的に譲歩したことにより、周辺国から「弱い国だ」と思われがちになる。そうした国は、バランス・オブ・パワーを維持する意思がないことを周囲に示してしまうことになる。そのため、アピーズメントを受けた国(侵略的な強国)がさらにアピーズメントをした国に譲歩を要求してくるのは当然だ。

実践編の案内

さて、これで「攻撃的現実主義」の基本となる理論は、概ね説明が終わった。

しかし、これだけでも十分に投稿が長くなったので、全体を2つに分割したいと思う。

後編となる実践編では、この理論を使って、どのように国際関係をモデル化し、そのモデルをどう動かすのかという点を説明することにしたい。

実践編は、こちらのリンクをたどってほしい。

thesunalsorises.hatenablog.com

(参考図書)

- 作者: ジョン・J.ミアシャイマー,John J. Mearsheimer,奥山真司

- 出版社/メーカー: 五月書房

- 発売日: 2007/01

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 34回

- この商品を含むブログ (18件) を見る

- 作者: マーチン・ファン・クレフェルト,石津朋之

- 出版社/メーカー: 原書房

- 発売日: 2011/09/20

- メディア: 単行本

- 購入: 4人 クリック: 323回

- この商品を含むブログ (7件) を見る

*1:それほど長い論文ではないので、もしご興味がある方がいれば、通して読んでみるとよいのではないかと思う。攻撃的現実主義者がどう考えるのか、よいお手本になる。論文は次のリンクをたどってほしい。(その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7)

*2:ここであげたものの他、パワーと富との関係、ランドパワーの優位についても分析と法則が導かれているが、説明が多くなるためこの文章では省略した。ご興味があれば原著を読んでほしい。

*4:中国のこの行動の軍事思想的背景としては、1999年に喬良氏、王湘穂氏という2人の中国軍大佐が発表した「超限戦」があると思われる。その著書の中で、クラウゼビッツの説く「武力的な手段を用いて自分の意志を敵に強制的に受け入れさせる」という「戦争」の原理から「武力と非武力、軍事と非軍事、殺傷と非殺傷を含むすべての手段を用いて、自分の利益を敵に強制的に受け入れさせること」という「超限戦」の原理に代わったと述べている。中国の新兵学書「超限戦」、尖閣で見事に実践 日本は尖閣諸島での「敗北」を徹底的に研究すべし(2/7) | JBpress(Japan Business Press)